特殊車両と聞くと、規格外のサイズや重量を持つ車両をイメージしがちです。

しかしながら、特殊車両の中には、積載する貨物によって一般車両の長さや重さを超えてしまい「特殊車両」に該当してしまうものもあります。

特殊車両を一般道路で走行させるには、事前に通行許可の申請が必要になるため注意が必要です。

この記事では、特殊車両とは何か、特殊車両の通行許可申請の手続き方法や通行時の注意点について解説します。

大きな貨物を輸送する予定のある事業者は、特殊車両の通行許可申請が必要になる可能性があるかもしれませんので、ぜひご覧ください。

現在弊社では「国内物流コスト削減のための無料診断」を行っております。

昨今の人件費や燃料費の高騰で困っている場合は、コスト見直しをしてみませんか?

場合によっては物流費用の削減が可能な場合があるため、以下よりお気軽にお問い合わせください。

特殊車両とは

特殊車両とは、道路交通において定められている一般的制限値を一つでも超える車両のことです。一般的なトラックであっても、積載物が大型で分解できないために制限を超えてしまう車両も特殊車両と区分されます。

特殊車両は、主にクレーン車や様々なタイプのトレーラー、建設機器などが挙げられます。

基準となる一般的制限値は以下の通りです。

- 幅2.5m

- 長さ12m

- 高さ3.8m(高速道路や高さ指定道路は4.1m)

- 総重量20t(高速道路や重さ指定道路は25t)

- 軸重10t

- 隣接軸重18~20t

- 輪荷重5t

- 最小回転半径12m

特殊車両が公道を走るためには特殊車両通行許可が必要です。無許可で通行すると法律違反となり、罰則が科せられます。運送会社やドライバーは、必ず車両のサイズや重さを確認し、必要な手続きを行いましょう。

特殊車両の種類とは?

特殊車両の種類は、トレーラーとトラックの2つに分けられます。それぞれ詳細を確認していきましょう。

トレーラー

特殊車両の種類の1つにトレーラーがあります。特殊車両のトレーラーとは、道路法で定められた一般的制限値を超える構造や、分解できない積載物をのせることで制限値を上回るものです。

| 種別 | 特殊車両名 | 画像 |

| 単車 | トラッククレーン |  |

| 特例5種車 | バン型セミトレーラ |  |

| タンク型セミトレーラ |  | |

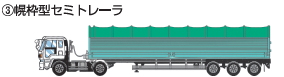

| 幌枠型セミトレーラ |  | |

| コンテナ用セミトレーラ |  | |

| 自動車運搬用セミトレーラ |  | |

| フルトレーラ |  | |

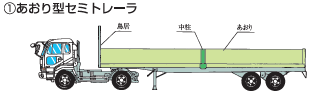

| 追加3車種 | あおり型セミトレーラ |  |

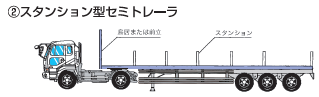

| スタンション型セミトレーラ |  | |

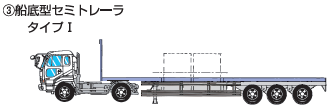

| 船底型セミトレーラ (タイプ1) |  | |

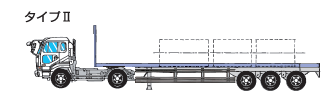

| 船底型セミトレーラ (タイプ2) |  |

特殊車両のトレーラーには、特例5種車と呼ばれるバン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用にくわえて、フルトレーラーがあります。他に、追加3車種のあおり型、スタンション型、船底型が該当します。8種類のトレーラーは通常の車両では運搬できない大型の荷物や特殊な貨物を輸送するため、物流や建設業界で欠かせない存在です。

トレーラーは、車両総重量36t(連結総重量44t)まで、高速道路では長さ16.5mまでなど、一般的制限値よりも緩和された基準が適用されます。一方で、追加3車種は総重量の特例はありません。特に積載物の落下防止のための強度要件が求められます。

| 特殊車両名 | 画像 |

| 海上コンテナ用セミトレーラ |  |

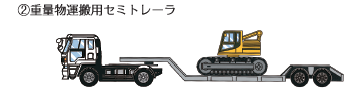

| 重量物運搬用セミトレーラ |  |

| ポールトレーラ |  |

上記8種以外に、海上コンテナ用セミトレーラー、重量物運搬用セミトレーラー、ポールトレーラーは積載物が一般的制限値を超えてしまうケースが多くあり、その場合は特殊車両扱いとなります。電柱など長尺物や海上コンテナを輸送する際には、確認してみてください。

トラック

特殊車両の種類にはトレーラーの他にトラックがあります。特殊車両のトラックとは、道路法で定められた一般的なサイズや重量の基準を超えたものです。

車両の構造が特殊であるために制限を超えるケースが多く、代表的な例としてトラッククレーンなどの自走式建設機械が挙げられます。積載物の有無にかかわらず、車両自体の形状や装備によって制限値を超えることが多いでしょう。

特殊車両かどうかを判断する際は、特殊な用途ではなく、車両の大きさや重さなどが制限値を超えているかどうかを要チェックです。ダンプカーやコンクリートポンプ車、超低床車なども、構造や装備によっては特殊車両となる場合があるため、公道を走行する際には確認が必要です。

特殊車両の車両通行制度とは?

特殊車両通行制度とは、特殊車両が道路を走る際、事前に道路管理者の許可や確認を受ける仕組みです。「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認」の手続きが必要です。審査が完了すると、許可を受けた範囲や経路のみ走行可能となります。

車両通行制度は、交通安全と道路の保全のために設けられています。特殊車両は一般の車に比べると大きさや重さが非常に大きく、無制限に通行させてしまうと交通事故や道路の劣化が高まる可能性があります。

従来の特殊車両通行許可制度は、申請から許可が下りるまでに時間がかかり、申請ごとに車両情報の入力や経路の選定が必要で手間がかかりました。一方で、特殊車両通行確認制度では、あらかじめ車両を登録しておけば、オンラインで通行可能な経路をすぐに検索・申請でき、手続きが簡単で効率的です。経路もシステムが自動で選択してくれるためミスがありません。ただし、対象となる道路は電子データ化されたものに限られているため、申請したい経路が登録されていない場合があることに注意してください。

最大積載量と車両通行許可における重量には違いがあります。許可を受けた道路によっては重量の制限があり、最大積載量の輸送物を積載できないことがあるため、事前に確認しておきましょう。

特殊車両を通行させるための手続き

特殊車両を一般道で通行させるには、「特殊車両通行許可制度」または「特殊車両通行確認制度」の申請手続きが必要です。

ここからはそれぞれの申請方法や必要書類について詳しく解説します。

特殊車両通行許可制度の申請手続き

特殊車両通行許可制度とは、事前に道路管理者に対して車両の詳細や通行予定経路を書類にまとめて申請を行い、許可を受けた範囲内で通行できるようになる制度です。

許可された場合は、道路管理者から指示された条件を守り許可書を携行の上、通行する義務が生じます。

申請に必要な書類

特殊車両通行許可制度の申請に必要な書類は次の通りです。

- 特殊車両通行許可申請書

- 車両の諸元に関する説明書

- 通行経路表

- 通行経路図

- 自動車検査証の写し

- 車両内訳書

- 道路管理者が必要とする書類

未収録道路を含む道路を通行する場合、通行経路・出発地・目的地がわかる地図の添付が求められる場合もあります。

申請書の提出先

特殊車両通行許可制度の申請の必要書類は、特殊車両が通行する経路によって異なります。

- 出発地から目的地まで1つの道路のみ通行:管理者の窓口に申請

- 申請経路が複数の道路管理者にまたがる:すべての道路管理者の窓口に申請

申請方法は窓口またはオンライン申請の2つの方法があります。

窓口申請の場合は、原則として本人またはその代理人が窓口に直接出向いて提出する必要があります。

申請手続きにかかる手数料

特殊車両通行許可制度の申請にかかる手数料は、申請する車両の台数や通行する道路の経路数によって異なります。

計算式は次の通りです。

- 申請手数料 = 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円

高速道路や重さ指定道路を通行する場合、別途手数料がかかる場合があるため通行する道路の指定管理者に確認しておきましょう。

申請から審査結果が出るまでの期間

特殊車両通行許可制度の申請から審査結果が出るまでの期間は、新規申請と変更申請で異なります。

- 新規申請の場合 …3週間以内

- 変更申請の場合 …2週間以内

なお、車両重量が超重量車両である場合や、申請後に経路などの変更がある場合は審査結果が出るまでの期間が延びます。

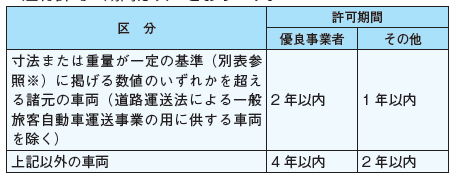

通行許可期間は、区分と事業者の種類によって異なります。

優良事業者の車両の条件は次の通りです。

- 業務支援用 ETC2.0 車載器を搭載し、登録を受けた車両

- 違反履歴のない事業者の車両

- G マーク認定事業所に所属する車両

優良事業者の車両であると認められると通行期間が延長されます。

特殊車両通行確認制度の申請手続き

特殊車両通行確認制度は、令和4年から運用が開始された制度です。

特殊車両通行確認制度では、事前に車両を登録しておくと、登録された道路であれば、オンライン上で即日通行許可を得られるようになります。

通行許可制度のような煩雑な手続きが不要になり、トラック運用事業者の時間と手間を大幅に短縮できます。

登録ができる車両

特殊車両通行確認制度は非常に便利な制度ですが、すべての特殊車両で認められているわけではありません。登録できる特殊車両には条件がありますので、確認しておきましょう。

《条件》

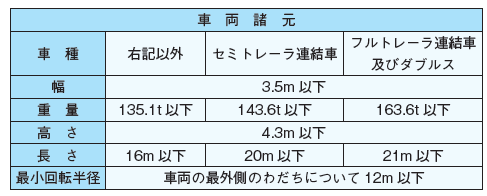

業務支援用 ETC2.0 車載器をセットアップ・装着していることに加えて、以下の車両基準を満たすものであることが条件です。

申請方法

特殊車両通行確認制度の車両の登録・通行可能経路の確認・手数料の支払い、すべてオンラインで行います。

通行可能経路の検索・確認も24時間オンラインで行うことが可能です。

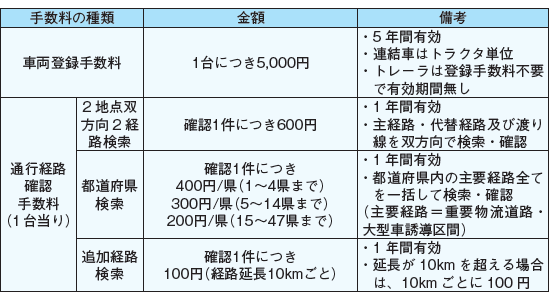

車両登録・申請手続きにかかる手数料

特殊車両通行確認制度の車両の登録や通行経路確認手数料は次の通りです。

車両登録の有効期間は5年間、通行経路確認の有効期間は1年間となっています。

特殊車両で通行するときの注意点

特殊車両の通行許可が下りても、必ずしも無条件で一般道を通行できるとは限りません。

道路の状況や周辺環境、車両の特性などを考慮し、一般道を通行するための条件を付けています。

条件は、A~Dの4つあり、Dが最も厳しい条件です。

| 条件 | 内容 |

| A条件 | 条件がゆるく、通常の走行が可能 |

| B条件 | 一定の速度制限や、時間帯制限などが付く |

| C条件 | 誘導員の配置や、通行回数の制限などが付く |

| D条件 | 道路への負担が大きい場合に付く条件で、厳格な制限が課される |

多くの場合、通行許可が下りたとしてもC以上の条件が付されます。

ここからはC以上の条件が付されたときの具体的な内容を見ていきましょう。

誘導車の配置が必要なケースがある

特殊車両の通行許可申請が承認された際に、誘導車配置の条件が付されることがあります。

誘導車とは、カーブや交差点などを通過するときに、他の車両の交通安全を確保するための措置や橋などの構造物の保全のために配置する車です。

誘導車の位置は、車両の重量が一般的限定値より重い場合は後方に、車両の寸法が一般的限定値より大きい場合は前方に配置されます

誘導車に使用される車種は普通車で、他の車両に特殊車両を誘導していることがわかるよう、【特殊車両誘導中】といった表示が必要になります。

夜間通行条件が付されることがある

特殊車両の通行許可申請が承認された際に、夜間通行の条件が付されることがあります。

夜間通行条件とは、許可された特殊車両の通行ができる時間を夜間の特定の時間帯に制限するものです。

周辺住民への影響を最小限に抑え、事故リスクを最小限に抑えるため、交通量の少ない時間帯に通行するよう指示しています。

一般的に21時~翌日の6時までを夜間とみなしますが、地域や道路によって通行が許可される時間が異なるため注意が必要です。

許可証または回答書を車両に携行して走行する

特殊車両の通行許可申請が承認されたら、通行時に許可書または条件等のかかれた回答書を車両に携行して走行しましょう。

許可書や回答書を携行しないまま特殊車両を一般道で走行すると罰せられる可能性があるためです。

許可書や回答書を紛失した場合は、オンライン申請の場合は電子許可証または電子データを印刷して携行しても問題ありません。

オンライン申請以外の場合は、許可を得た道路管理者に許可証の再発行を申請しましょう。

特殊車両を通行許可のないまま走行した場合の罰則

特殊車両の通行許可を受けずに一般道を走行した場合、道路法違反となり罰則が課される可能性があります。

また罰せられるのはドライバーだけでなく、 車両を所有または管理している事業者も罰せられる可能性があるため注意が必要です。

なぜなら事業者は、運転手に適切な指導を行い、法令を遵守させて貨物を運送させる義務があるためです。

違反の程度が軽微なものであれば警告書のみで済むこともあります。

しかしながら、特殊車両の通行許可なしで繰り返し一般道を通行したり、悪質なものだった場合は、次の罰則が課されます。

《罰則》

- 罰金: 100万円以下の罰金

- 懲役:6ヵ月以下の懲役

- 行政処分の可能性: 自動車運転免許の停止や事業者への行政指導など

罰則が課されなくても行政処分となると、会社の信用を失墜させ、取引先に迷惑をかける可能性もあります。

特殊車両の通行許可申請手続きは事業主でもできる?

特殊車両の通行許可申請の手続きは事業主が自ら行うこともできます。

しかしながら、特殊車両の通行許可申請をするには、法令や条例を理解しておく必要があります。

また必要書類の不備がないよう事前準備をしっかり行わなければなりません。

通常の業務をしながら、事業者が必要書類を集めたり、法令や条例を確認したりするのは難しいですし、時間と手間がかかります。

また、通行許可が不承認になった場合、さらに時間と手間がかかる可能性があります。

スムーズに特殊車両の通行許可申請手続きをしたいのであれば、行政書士や物流会社など専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家に一任することで、事業者の通常業務が滞るのを防げますし、特殊車両の通行許可申請手続きも滞りなく進めることができるでしょう。

特殊車両の通行許可申請手続きのお悩みは日新運輸工業にお任せください

特殊車両の通行許可申請手続きは、トラック運送業者が自ら実施することもできますが、書類を揃えたり、納品先までの経路を地図で示したりと手間と時間がかかります。

慣れていないと、申請書類の不備で差し戻されてしまうことも少なくありません。

また、大型貨物を積載したときに、特殊車両に該当するかどうかは素人が確認しようとしてもなかなか難しいものです。

特殊車両の通行許可申請手続きについてお困りの方は、ぜひ日新運輸工業にお任せください。

日新運輸工業は物流のプロなので、自社の車両が特殊車両に該当するかしないかの判断はもちろんのこと、特殊車両の通行許可申請手続きについて的確なアドバイスができます。

国内貨物輸送の手間やコストにお困りの人は、日新運輸工業におまかせください!

以下サービスページより国内貨物輸送の問い合わせができますので、ご相談お待ちしております。

まとめ

特殊車両は、車両の構造が特殊なものと積載する貨物が特殊で、車両の一般的制限値を超えてしまうものの2つに大別します。

特殊車両は一般道を走行する車両の安全確保と道路保全のため、一般道や高速道路を通行するときは、通行許可の申請が必要です。

通行許可の申請は、運送業者が自ら行うこともできますが、必要書類が多く、申請には手間と時間がかかります。

また書類不備や書類不足で許可申請が不承認になってしまうことも珍しくありません。

特殊車両の通行許可申請手続きをスムーズに行いたいのであれば、専門家に相談したり依頼したりするのがおすすめです。

監修者

浜田 智弘

日新運輸工業株式会社 運輸部 部長

国内物流の現場で指揮を執り、トラック・鉄道・フェリーを組み合わせた最適な輸送提案や、「2024年問題」への実務対応に精通。「マルハナジャーナル」での執筆を通じ、物流業界の課題解決にも尽力している。「感謝と恩返し」を信念に、困難な物流課題にも粘り強く向き合い続けている。